タイミーのyajiri、yorimitsu、seigiです。

アジャイルとテストのコミュニティの祭典に関する国内最大級のカンファレンス「Scrum Fest Niigata(スクフェス新潟)2024」が2024/05/10、11の2日間にわたって開催されました。 www.scrumfestniigata.org タイミーからもQAコーチ、マネージャー、スクラムマスターの3名が参加。世界中で開催されるすべての技術系カンファレンスに無制限で参加できる「Kaigi Pass」という制度を利用しました。 productpr.timee.co.jp 本レポートでは、印象に残ったセッションの内容を中心に、2日間の会の様子をお伝えします。

タイミーのQAコンセプトに役立つノウハウを得られた話

Yorimitsuです。私が参考になったセッションについてお話させてください。

タイミーではQAの仕組みを現在構築している最中で、コンセプトとしてQAの活動を2つに分類してプロダクト組織に導入しようと考えています。コンセプトの1つ目は、QA Enablingとしており 各スクラムチームが行っている品質管理活動の支援、例えばテスト観点の作成支援や、テスト設計の手法支援、自動テストの支援などを考えています。そして2つ目のコンセプトはQA Platformとして、品質分析、自動テストのインフラ整備、スクラムチームを横断するリグレッションテストの運営(自動テスト)などを計画しています。

このコンセプトを実現するにあたり、今回の発表セッションにあった「スクラムチームが一体になるために行ったQAプロセス変革の道のり」は大変参考になる内容でした。

各スクラムチームへのQAの入り方や、その後に起こる課題、そして課題の整理方法など、実例が 多く紹介されていました。

そして改めて、QAマニフェストの必要性にも注目しました。QAが何を担うのか、QAを担当する人及び、QAに何かを期待する人にとって、同じ方向性を向いて会話するために非常に有効な取り組みだと受け止め、タイミーでの策定を検討してみよう思いました。

ベイビーステップで不確実性を乗り越えるQAエンジニアの挑戦に感銘を受けた話

駆け出しQAコーチのYajiriです。

私はこの春にCSM研修を受講し、晴れてスクラムマスターに認定されたこともあり、初めてスクラムフェスに参加しました。

現在の役割がQAコーチということもあり、スクラムチームにおける品質保証に関するプログラムを中心に視聴しました。どれも有意義なものでしたが、特に印象に残ったセッションは「受け入れテスト駆動開発によって不確実性を段階的に解消するアプローチ」です。

今回紹介された事例は、ビジネスや経済のインテリジェンスを軸にサービスを展開するWebシステムの開発チームで、XP(エクストリーム・プログラミング)開発プロセスの中でATDD(受け入れテスト駆動開発)をどのように実践しているかが紹介されました。

Web開発で厳格にXPを取り入れるには様々な困難がある中、「ベイビーステップ(よちよち歩き)」を徹底することで、不確実性をコントロール可能な粒度に落とし込み、結果的に不確実性を低減させながら大きな成果を成し遂げるというものでした。

このベイビーステップは、Gaugeで実装される受け入れテストのコードでも徹底されており、一つのステップに対して多くの期待結果を盛り込むことを「ベイビーステップ違反」として統制するカルチャーが根付いているとのことでした。

これらの取り組みは、開発手法が変わっても不確実性をコントロールする手法として非常に参考になり、私たちの自動テストでもこの考え方を取り入れていきたいと感じました。

スクラムフェスはやっぱり楽しい!そしてオフラインで参加したい!!

スクラムマスターの正義です! アジャイル/スクラムに関するコミュニティ活動が好きで、いくつかのカンファレンスに参加したり、自身でもスクラムフェス神奈川を運営したりしています。

今回、スクラムフェス新潟へオンラインで参加しました。 (家庭の都合でどうしても現地参加できず…泣)

スクフェス新潟では現地参加した時の体験が素晴らしいらしく、是非とも次回は現地で参加したいと思います!ネットワーキングパーティでは、新潟ならではのご飯やお酒を堪能できるんだとか・・・!

今回、私はスクラムフェス新潟というアジャイルコミュニティイベントで「素敵だなー!」と思った点についてレポートさせていただきます!

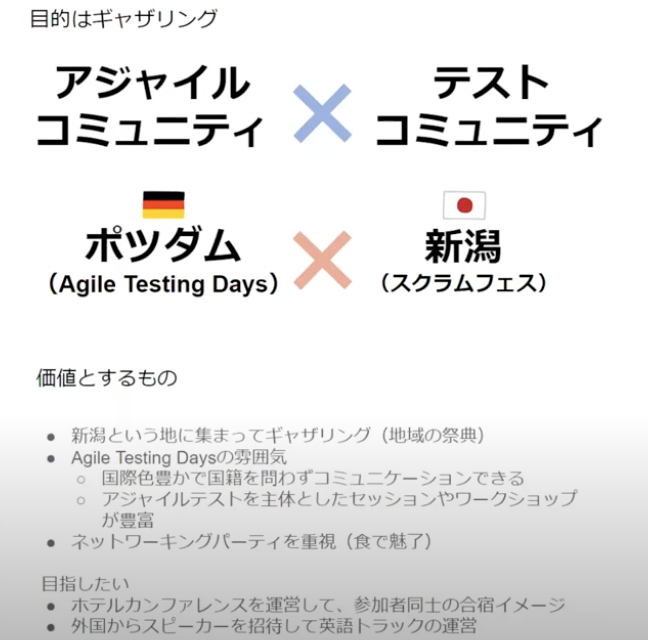

スクフェス新潟の趣旨について

主催者のじゅんぺーさんによる、イベントの趣旨が説明されていました

まだまだ、アジャイルのコミュニティとテストのコミュニティはそれぞれが別のジャンルとして開催されていますが、スクラムフェス新潟ではその2つを合わせて開催する流れを作ることが目指されていました!

テストとアジャイルに対して熱い想いがあるからこそのビジョンだと思います!

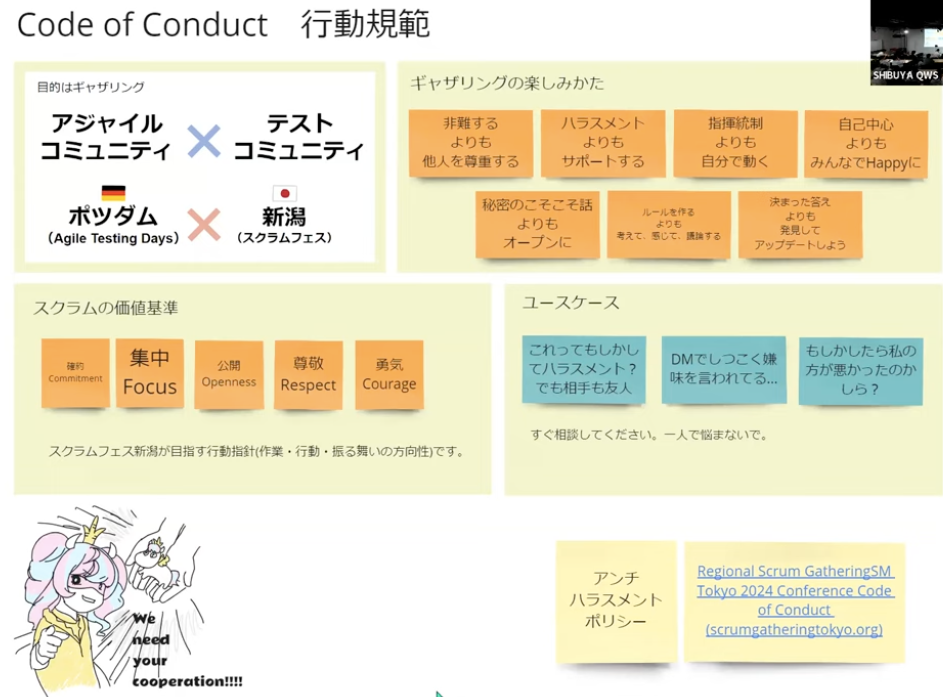

行動規範を徹底したイベント

イベントを最高の形で終えるためには、参加者の行動がとても大切になります。 特に、ギャザリングを大切にするアジャイル/スクラムのコミュニティイベントでは、特に意識したい事項となります。 どのようなことを自分たちは大切にしているのか、具体的な楽しみ方、困った時にどうすれば良いのかについて、しっかり時間をとって説明されていました。 (運営の方によるハラスメントの寸劇までありました!)

今後、イベントを開催して業界を盛り上げていく人たち、コミュニティ、企業は是非とも参考にしたい点だと思います。

コミュニティイベントの楽しみ方を最初に紹介!

Keynoteの前に、菩薩さんによる最初のセッションがありました!

セッション名は「いかにしてオンラインで知り合いを増やすか」 現地に参加されている方だけではなく、オンラインに参加されている方もギャザリングで楽しめるように、どういうことを考えておくと良いかを経験を交えて紹介されていました。

視聴しつつチャットを楽しむコツとして、いくつかピックアップすると…

- わからないことをはわからない、と正直に言おう!

- テクニックとしては…「つまり〇〇….ってことコト!?」と言えば、なんとかなる

- チャットの流れが早くてついていけなくても、気にせず喋ろう!

- 勇気を出して発言しても、誰も反応しない…でもそんなこと気にしなくて良い!とにかく接触回数を増やしていこう!

とのことでした!

今まで幾つかのスクラムフェスに参加してきた中で、個人的に気になっていたことでしたがあらためて気にしなくていいんだ!という安心感をえられました。

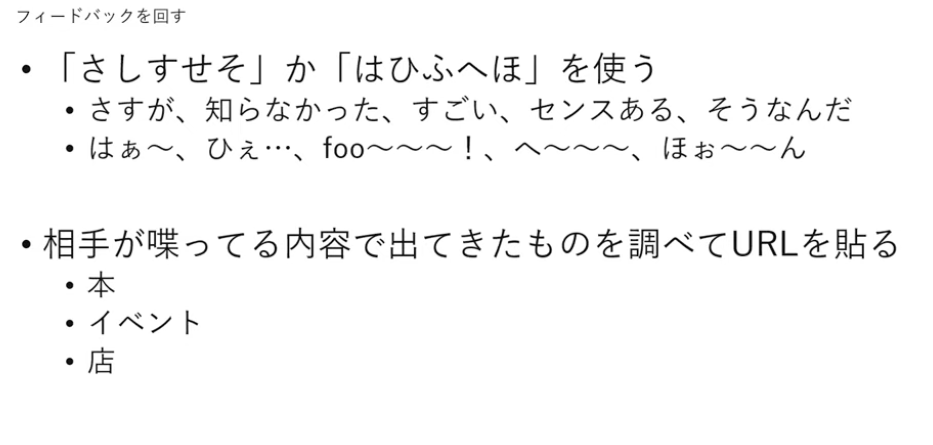

また、相手の発言に対して、リアクションをつけたり、反応をしてみるだけで一緒にワイワイできていいよね!という話は下記スライドでクスッときましたw

今までは「さしすせそ」を使ってきましたが、今後は「はひふへほ」も活用しようと思います!

最後に

スクラムフェス新潟は、セッションで得られる情報だけに価値を置くわけではなく、オンライン/オフラインでのギャザリングや、パーティで素敵な料理を食べられるなどセッション以外でのコンテンツでも参加者が得られる体験がとても素敵なイベントだと感じました!

次回は…絶対に新潟の現地会場に行きたいです…!

一番印象的だった言葉は…「新潟のお酒は水」でした!

以上ですmm

おわりに

次回以降はなんらかの形でコミュニティを盛り上げることに貢献できたらと思います。