こんにちは、iOSエンジニアの大塚、山崎、早川(@hykwtmyk)、前田(@naoya_maeda) です。

2025年9月19-21日に有明セントラルタワーホール&カンファレンスで開催されたiOSDC Japan 2025に、タイミーもゴールドスポンサーとして協賛させていただきました。 イベントは以下のように、3日間連続で行われました。

9月19日(木):day0(前夜祭)

9月20日(金):day1(本編1日目)

9月21日(土):day2(本編2日目)

私たちもイベントに参加したので、メンバーそれぞれが気になったセッションや感想をご紹介します。

大塚 編

先日、iOSDC Japan 2025に参加しました。今年は会場が例年とは異なり、カンファレンス全体の雰囲気にいつもと違った新鮮な印象を受けました。私は毎年iOSDCに参加していますが、日々の業務や自己学習だけでは触れる機会の少ない、高度でニッチな領域の知識を集中的に得られる点が、本カンファレンスの最大の魅力だと感じています。本レポートでは、その中でも特に印象に残った「金融サービスの成長を支える "本人確認フロー" の改善と取り巻く環境の変化」のセッションについてご報告いたします。

概要

セッションは、1. 本人確認フローの改善と2. 法令改正など取り巻く環境の変化についての発表でした。

1. 本人確認フローの改善

前半は、JPKI方式を用いた本人確認の実装戦略についての解説でした。リードタイムを短縮するため、マイナンバーカードの読み取りおよび電子証明書の検証といった機能は、外部ベンダーが提供する SDK を用いて実装しているそうです。一方で、ユーザーが直接触れるUI部分はあえて自社で開発するという戦略を採っています。UIを自社で開発することで、離脱率を改善するための様々な実験的な施策をスピーディーに導入し、その最適化のメリットを享受されているそうです。

2. 法令改正など取り巻く環境の変化

後半は、金融サービスを取り巻く犯収法などの法令改正がいかにアプリ開発に影響するかについてです。特にJPKIの署名用電子証明書を用いる方式やカード代替電磁的記録を用いる方式など、外部環境の変化にエンジニアがどう対応すべきかに焦点を当て解説されていました。

感想

私が所属するチームで担当している本人確認フローに関する発表だったため、特に強い関心を持って拝見しました。他社ではどのようにJPKI方式を実装し、離脱率の改善という難しい課題に対し、どのような観点で技術やプロダクト設計の選択を行っているのかを具体的に知ることができ、大変勉強になりました。

山崎 編

iOSDCは今回初めて参加させていただきました!

初参加だからこそ感じた現地の熱気やセッションの感想などをレポートします。ちなみに、私はday0とday2の2日間参加しました。

day0:カンファレンスの熱気に触れる

day0ではまず、プレオープニングセッションに参加し、iOSDCの歴史やコミュニティの成り立ちについて知ることができました。多くの開発者の情熱によってこの素晴らしい場が作られていることを知り、参加できることへの感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。

その後は、弊社の岐部さん(@beryu)の発表を応援しに行ったり、興味のあるセッションをいくつか拝見しました。どれもレベルが高く、知的好奇心を強く刺激される内容ばかりでした。

day2:ブースでの交流

day2では、弊社のブースに立ち、たくさんの参加者の方々とコミュニケーションを取らせていただきました。

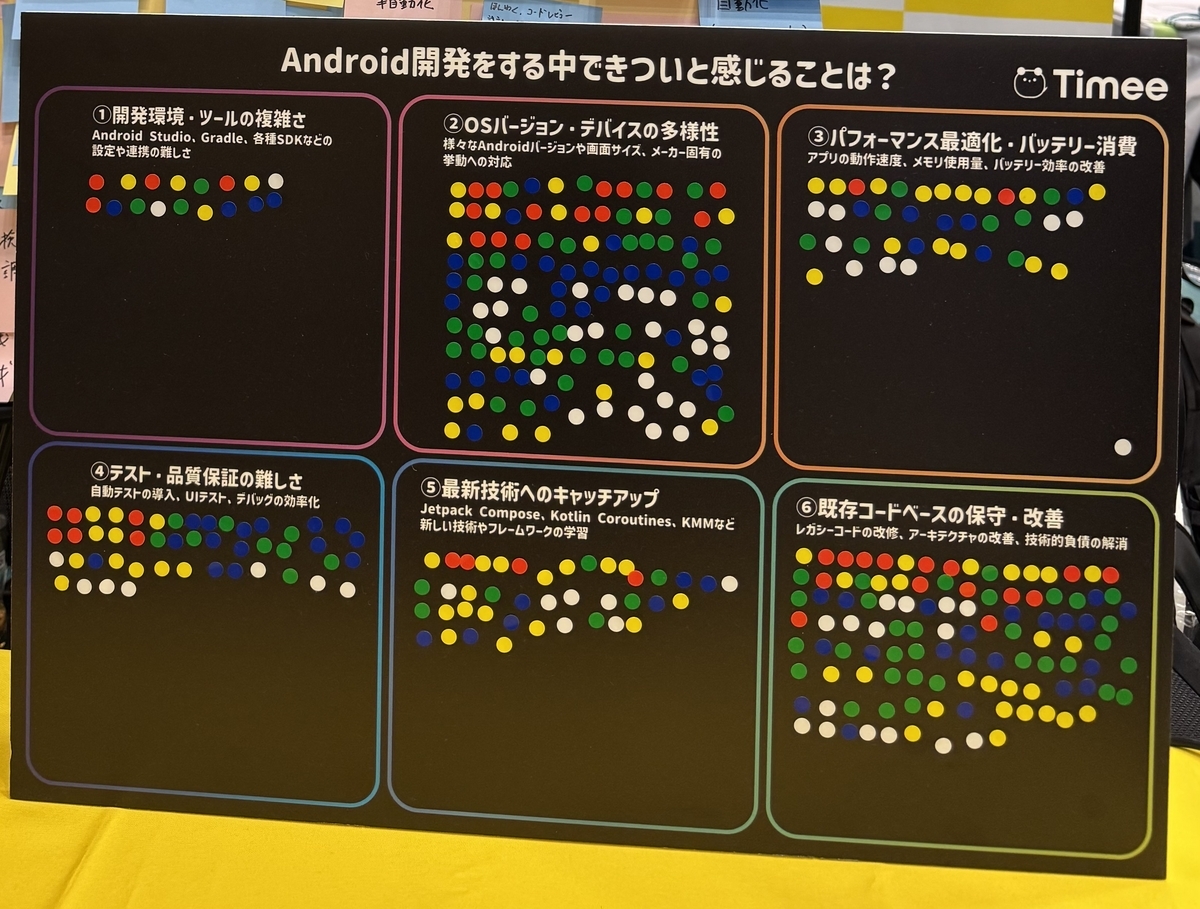

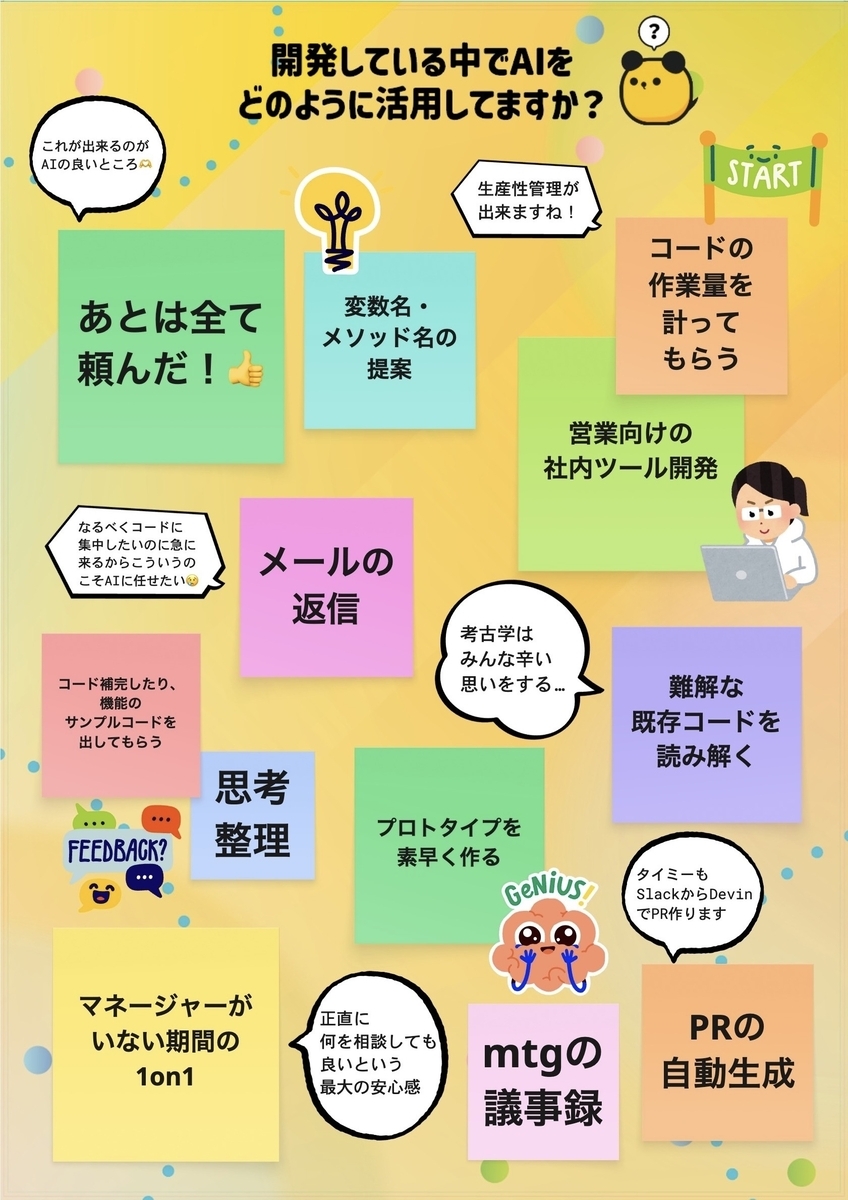

私たちのブースでは、「最近うまくいったこと」をテーマに付箋を書いてもらう、という企画を実施していました。これをきっかけに会話が弾み、「最近、SwiftUI化がうまくいったんです」「AIをこう活用して業務改善しました」といった具体的なお話をたくさん伺うことができました。特にAI活用のトピックは多くの方の関心事のようで、他社さんのユニークな取り組みを聞けたのは大きな収穫でした。

心に残ったセッション

業務で直接関わる機会の少ない領域でのセッションを機会が多かったのですが、どれも新鮮で非常に面白かったです。

手話ジェスチャーの検知と翻訳~ハンドトラッキングの可能性と限界~ fortee.jp

Apple Vision Proでの立体動画アプリの実装と40の工夫 fortee.jp

プログラマのための作曲入門 fortee.jp

「iPhoneのマイナンバーカード」のすべて fortee.jp

特に、Apple Vision Pro関連のセッションは、従来のアプリ開発とは異なり、3D空間上でUIやUXをいかに自然に見せるかという点に多くの工夫が凝らされており、大変興味深かったです。オブジェクトを空間に違和感なく配置することの難しさを改めて感じました。

マイナンバーカードの話は、実際にどのようなAPIが使われているのかという技術的な解説が非常にためになりました。アプリ内、対面、ブラウザの3種類のVerifier APIの具体的な使い方やユースケース、さらにはmdocのデータ構造や日本のために作られたAPIの紹介など、普段は知ることのできない実装の詳細に触れることができ、とても貴重な体験でした。

SwiftコードバトルとLT大会の熱気

Swiftコードバトルは、制限時間内に要件を満たすプログラムを、Swiftでいかに短く書くかという競技で、緊張感のある中、参加者の方々のコーディングスピードと発想力に圧倒されました。

LT大会は、参加者がサイリウムを振って会場全体が一体となる、ライブのような賑やかな雰囲気でした!特に印象的だったのは、課金周りのLTが続いた時間帯です。各社それぞれの知見や工夫が凝縮されており、とても勉強になりました。

初めてのiOSDCは、技術的な学びはもちろん、何よりもコミュニティの温かさと熱量を肌で感じられる最高の体験でした。ブースでの交流、刺激的なセッション、そしてユニークな企画までとても熱狂感のある素晴らしいイベントでした!

早川 編

タイミーでiOSエンジニアをしている早川です。 一昨年ぶりにiOSDC Japan 2025にオフライン参加してきました!今年から会場が変わり、またいつもと違う雰囲気でしたね(個人的には、自宅から近くなったので嬉しいです)。

さて、いくつかのセッションを聴講した中で、特に学びが多かったのが、デスクスさんが発表された「5000万ダウンロードを超える漫画サービスを支えるログ基盤の設計開発の全て」です。

大規模サービスにおけるログ基盤という、普段なかなか知ることのできない領域について、詳細なコードベースでの解説や実践的な知見が共有されており、多くの学びがありました。本記事では、発表内容の要点と特に印象に残った点についてまとめていきます。

発表の要点

1. 新ログ基盤「Tracker」の設計思想と特徴

パフォーマンスと柔軟性の向上を目的とし、モダンな技術スタックを全面的に採用。Swift 6のSendableに準拠した設計をベースに、並行処理による高いパフォーマンス、gzip/deflateによるデータ圧縮、そしてモバイル環境の不安定なネットワークを考慮したExponential Backoffによる堅牢なリトライ戦略が主な特徴として挙げられていました。

2. Clean Architectureによる責務の分離

アーキテクチャにはClean Architectureを採用。Entity、Use Case、Data Layer、Public Interfaceを明確に分離することで、各コンポーネントが独立して機能し、テスト容易性や変更容易性が格段に向上したとのことでした。これにより、全体で80%以上という高いテストカバレッジも実現していました。

3. Firebase Remote Configを活用した安全な移行戦略

Firebase Remote Configをフラグとして利用し、旧基盤と新基盤を並行稼働させ、いつでも切り戻しが可能な状態で段階的に移行を進めるという、非常に現実的でリスク管理に優れたアプローチが紹介されました。

特に印象に残った点・感想

この発表では、ログ基盤というテーマに留まらず、大規模なモバイルアプリ開発全般に役立つ知見が随所に見られました。

ログの送信自体はユーザーの目に見えない部分ですが、メインスレッドをブロックしない、メモリを圧迫しないといったユーザーファーストな視点と、テスト容易性を高めるアーキテクチャ設計や高いテストカバレッジといった開発者としてのこだわりが見事に両立されており、まさにユーザーと開発者の双方にとって「Win-Win」な内容だと感じました。

また、Firebase Remote Configの活用法も非常に印象的でした。特に「将来的に全体公開する前提のConfigは、デフォルト値をtrueにしておくことで、移行完了後にConfigを削除できる」という知見は、私自身も過去に逆の設計で失敗した経験があるからこそ、大変共感しました。

このように、自身の業務でもぜひ参考にさせていただきたい学びの多い、素晴らしい発表でした。

前田 編

僕は今年が二回目のiOSDCへの参加でした。今回も幅広いジャンルで興味深いトークがたくさんありました。その中で、僕が最も面白いと感じたセッションは、かっくんさんの「独自UIで実現する外部ストレージデバイスの読み書き」でした。

偶然なのですが、ちょうどこのトークの前日に、僕が個人的に調査を始めたトピックでした。

僕にとってはすごくホットなトピックだったこと、デモを交えた聴講者を惹きつけるトークが魅力的に感じたのでこちらのトークを選びました。

このトークは、iPhoneで撮影した写真や・ビデオデータを外部ストレージに直接保存する方法を紹介する内容です。まだ情報自体が少ないこともあり、Appleのエヴァンジェリストの方と一緒に調査を進めて、実装を実現したエピソードを交えたトークになります。

iPhoneのカメラで撮影した写真や・ビデオデータを保存する場所や方法は、大きく2パターンが用意されています。

一つ目の方法は、iPhoneのストレージに保存する方法ですね。こちらの方法は最もよく知られており、サンプルコードも豊富で難易度はそこまで高くありません。PhotoKitフレームワークを使用することで、10行程度のコードで実現することができます。

二つ目の方法は、iPhoneに接続している外部ストレージに保存する方法です。こちらの方法は、さらに2パターンに分かれています。 一つ目の方法は、UIDocumentPickerViewController または、.fileExporter モディファイアを使用する方法です。これらのAPIを使用することで、データを外部ストレージに保存することができます。しかし、これらの方法では、ユーザーにデータの保存先を選んでもらう必要があります。ユーザーは、データの保存先を選択することができるメリットがある一方、ユーザーの操作数を増やしてしまうことになります。 そこで今回のトークで登場したAPIが、AVExternalStorageDevice です。iOS 17から使用可能な比較的新しいAPIです。このAPIと関連APIを使用することで、iPhoneに接続している外部ストレージに、データを直接保存できます。実装コストも高くなく、数十行程度のコードで本機能を実現できることを知れて、僕にとっては学びが多いトークでした。

本トークでは、実際に会場で撮影した写真を、iPhoneに接続されている外部ストレージに直接保存し、保存したデータ一覧を表示するといったデモもあり、楽しくトークを聴くことができました。

最近では、高ストレージ端末を除いては、ProRes Logデータを撮影する時に外部ストレージとの接続が必須になってきています。今後、外部ストレージ接続が必須になる機能が増えるかもしれない状況になる可能性もあるので、さらに深掘りを進めてみたいと思います。

最後に

この3日間を通して技術的な知見を深めたり、久しい友人に会って話をすることができ、すごく有意義な時間を過ごせました。この場を用意してくださったiOSDCスタッフの方々、参加者のみなさん本当にありがとうございました!

上記で紹介したセッション以外にも非常に興味深いセッションが多くありました。 記事にある内容や、その他の内容についても、もしタイミーのエンジニアと話したいという方がいらっしゃればぜひお気軽にお話ししましょう!